Suivez le chantier de restauration du château

Après des décennies d’absence de travaux sur le château, Dampierre est entré en 2019 dans une intense période de restauration attendue par tous.

Considérée comme le plus grand chantier privé d’Europe, les campagnes de travaux engagés vont permettre de sauvegarder ce patrimoine, témoin d’une riche et longue histoire.

De nombreuses entreprises spécialisées interviennent sous la maîtrise d’œuvre de Christophe Bottineau, architecte en chef des monuments historiques, pour conserver le bâti et restituer les jardins.

Suivez l’avancement des travaux sur cette page et l’actualité du chantier sur nos réseaux sociaux.

Après des travaux de terrassement à fleur de terre végétale, le chantier commence par l’intervention des maçons pour la réalisation des bassins.

Huit grands bassins constituaient ce jardin, seul le bassin dit de la Belle Hélène avait subsisté à l’effacement de cette oeuvre de la fin du XVII° siècle.

Aujourd’hui la décision prise par M. Franky Mulliez pour recréer cet ensemble permettra pour l’été 2025 de montrer au public un modèle de jardin à la française unique et exceptionnel. Huit grands bassins agrémentés de jets d’eau animeront la façade côté sud du château dans une composition harmonieuse et symétrique tel que le concepteur originel l’a souhaité et tel que les plans anciens retrouvés nous les décrivent.

La structure en béton est en cours de réalisation sur les sept bassins à recréer, ils seront habillés de pierre pour avoir l’aspect historique.

Un travail d’installation de la ferraille, long et fastidieux, répondant aux règles imposées par les bureaux d’étude, est indispensable pour assurer la stabilité de l’ouvrage et son étanchéité.

C’est depuis début octobre que le chantier de la restauration du pavillon sur l’Ile a été lancé pour restaurer le clos et le couvert de ce bâtiment.

Vestige de l’état de restauration du milieu du XIX° siècle, ce bâtiment intégrait dès l’origine un ensemble de 5 pavillons ! Le pavillon central en chantier et quatre autres aux angles de l’Ile. Aujourd’hui seul le pavillon central a perduré et l’Ile à quasi disparu avec l’envasement progressif de l’étang, notamment par l’apport des nombreux limons du ru du Rouillon de Valence, une des deux rivières alimentant l’étang avec le ru des Vaux de Cernay.

Ce pavillon est attesté sur les plans anciens dès le XVI° siècle mais sous un autre aspect. Transformé depuis notamment au milieu du XVIII° pour en faire un pavillon à l’Italienne, selon la ode du temps avec l’architecte Cailleteau dit l’Assurance. c’est à cette époque que ce pavillon reçoit systématiquement les invités les plus prestigieux de Dampierre : la reine Marie Leszczynska, ses filles, le Roi et Madame de Pompadour mais aussi Marie-Antoinette où une fête parfaitement documentée y est donnée.

La construction fragile, comme un décor de théâtre, a souffert de a position au milieu de l’eau, en fond de vallée. Les maçonneries se sont dégradées, les menuiseries disloquées et la charpente couverture refaite succinctement après que la tempête de 1999 a fait tomber un arbre sur le bâtiment. Une réelle urgence de sauver se patrimoine était reconnu de tous depuis l’acquisition du Domaine par M. Mulliez. Sous la maîtrise d’oeuvre de Christophe Bottineau, architecte en chef des monuments historiques, le chantier a été engagée avec les meilleurs compagnons de tous les corps d’état pour une restauration achevée avant l’été 2025 !

C’est mi juin que le Domaine de Dampierre-en-Yvelines a été approchée pour accueillir le plus grand fossile de dinosaure du monde!

L’orangerie est la pièce des communs la plus vaste pour pouvoir accueillir ce fossile. Abandonnée depuis quelques années, situées dans la continuité de l’Aile d’Astrée (plus anciens éléments bâtis du site) l’orangerie construite au XVIII° siècle constituait un lieu idéal pour l’accueil de cet apatosaure. Non seulement parce que cette pièce est historiquement un lieu d’évènement (salle de musique et de théâtre pour les reines Marie Leczinska et Marie-Antoinette) mais aussi jouxtant le musée d’histoire naturelle du 8° duc de Luynes où sont renfermés quelques fossiles. L’installation de ce fossile gigantesque a permis de redonner un coup de propreté à cette pièce, de la mettre aux normes et la mettre en valeur. Le chaulage des murs a permis de retrouver les grafitis et les vestiges des installations anciennes et la découverte des rideaux des occupations du XVIII° qui occultaient cette pièce pour les représentations royales. L’ensemble a évidemment été conservé en place.

La Belle Hélène est à l’honneur avec deux chantiers de restauration ! Le bassin et la sculpture qui surplombe ce parterre.

Pour le bassin, la restauration engagée au début de ce mois permet de restaurer les éléments les plus dégradés. Seul vestige des anciens bassins du XVII° siècle, ce bassin alimenté par l’étang avec une lame d’eau est un ouvrage hydraulique important dans la circulation de l’eau autour du château. Sa restauration a nécessité l’abaissement du niveau de l’eau de l’étang et la dérivation des eaux pour que les compagnons puissent travailler les pieds au sec et sans que les maçonneries soient dégradées par les eaux. La restauration de ce bassin permettra d’en assurer sa pérennité mais aussi de retrouver les décors qui l’agrémentaient à sa construction. Les deux vasques en fonte qui le surplombait seront remis en place à la fin du chantier de restauration des jardins.

La statue de Hélène de Troie ne pourra malheureusement être restaurée! son état de dégradation trop avancée ne peut supporter une restauration. Les pierres plus tendres sont abimées et desquamées. Des éléments trop importants sont atteints dans sa structure pour être conservée. Aussi une campagne de relevé de points a permis aux tailleurs de pierre d’en faire un relevé 3D et avec les éléments détectés d’imaginer les éléments disparus. Après un travail d’échanges très intenses entre les tailleurs de pierre et l’Architecte en chef des monuments historiques cette sculpture sera refaite à neuve intégrant tous les éléments disparus dont il est possible de les resituer sans écarts avec l’original.

En ce début du mois, le 4 avril, deux ministres sont venus inaugurer la seconde phase de travaux de restauration du château et du domaine de Dampierre-en-Yvelines, par Monsieur Franky MULLIEZ. Rachida DATI, Ministre de la culture et Jean-Noël BARROT, Ministre délégué chargé de l’Europe se sont déplacés pour accompagner les complices de Monsieur Mulliez pour inaugurer la grille d’honneur. C’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur l’investissement personnel de Monsieur Mulliez sur le projet de restauration, l’un des plus importants de France, du Domaine de Dampierre-en-Yvelines. Ce mois d’avril marque en effet la fin de la seconde phase de travaux engagés avec l’achèvement de la restauration des cours, des réseaux d’assainissement et autres fluides et les installations d’accueil du public (parc de stationnement et billetterie/boutique)

Une seconde phase de chantiers achevée.

Depuis la restauration du clos et couvert du corps central du château, les travaux ont concerné l’assainissement autour du château avec la réfection des douves des réseaux et la réfection des cours. fin mars cette seconde phase est achevée !

Les pavés des cours ont été refaits, les sols des parterres ,après que tous les réseaux souterrains aient été mis aux normes, sont au niveau attendu par tous pour créer un écrin autour du château.

Cette seconde phase concernait également la création du parc de stationnement et les aménagements des structures accueil du public, achevés pour le 23 mars, jour de l’ouverture du Domaine au public.

Le 22 mars les compagnons des Ateliers Saint-Jacques de la Fondation Coubertin ont posé le fronton doré du château : un ouvrage qui achève en couleur tous ces mois de chantier !

Pose de la grille d’honneur du château

Après trois années d’absence, en ce 29 février 2024, les compagnons des Ateliers Saint Jacques de la Fondation Coubertin ont posé la grille restaurée. Achevant la campagne de restauration de la cour du château le retour de cette grille marque une dernière étape dans la restauration de la seconde phase des travaux de rénovation du château. La dépose en janvier 2021 a permis aux Ateliers de restaurer les fers corrodés et rouillés mais également de restaurer les éléments de décors qui sont parvenus (après recherche dans les greniers et locaux techniques du Domaine). Un ouvrage qui a mobilisé les plus belles compétences des compagnons de cet atelier ! Cette pose sera achevée avec la repose du fronton le 22 mars prochain.

Restauration de la statue de l’enlèvement d’Hélène de Troie par Pâris

Le chantier pour la restauration des futurs jardin à la française commence réellement cette semaine. A pied d’oeuvre les premières entreprises arrivent pour effectuer toutes les opérations préalables. Après les relevés de terrain par l’entreprise de paysage pour conformer les travaux aux plans de l’Architecte en chef des monuments historiques cette semaine est consacrée aux diagnostics. Des études de sols sont lancées avec des géotechniciens pour connaître la consistance des sols et leurs résistances. C’est aussi le démontage des grandes vasques en fonte du dernier bassin existant qui vont être déposées pour leur restauration. Pour la statue l’échafaudage permettra aux tailleurs de pierre de prendre toutes les cotes et mesures pour apprécier l’état sanitaire de cette sculpture qui accuse le poids des siècles. Pierres érodés, desquamées, vermiculées ; autant de pathologies à prendre en compte pour la conservation de cette oeuvre.

La pose des pavés est achevée dans la cour du château

En cette veille de Noel, les paveurs ont atteints l’objectif de terminer la pose des pavés dans la cour du château!

Alors que les pavés de la cour d’honneur étaient terminés depuis quelques semaines, le travail a continué dans la cour. La circulation périphérique et les allées centrales avec leurs caniveaux ont été posés et les joints coulés le 22 décembre. Chaque pavé d’origine a retrouvé sa cour d’origine, et la maîtrise de l’art de la pose a continué pour les paveurs pour la réalisation de cette cour. Chaque pavé comme tous les autres pèsent entre 20 à 30 kilos! un vrai challenge relevé dans ces conditions par l’équipe des 3 compagnons sous la direction du chef Daniel !

Prochaine étape pour les paveurs avant la prochaine réouverture au public : achever le chantier par la pose des pavés dans l’avant cour et l’allée de la ferme

Les travaux dans les espaces d’accueil du public battent leur plein pendant la réfection des cours.

Dès la fermeture au public le 6 novembre, la maison d’accueil (billetterie/boutique) a été vidée et les travaux intérieurs ont commencé pour créer les ouvertures entre le bâtiment ancien et l’extension construite pendant l’été, le portail d’entrée du parc de stationnement a été démonté et un mur a pris sa place tandis que quelques mètres plus loin le mur a été démoli pour créer la future grille d’entrée face au futur rond point au carrefour de la route de Versailles et Chevreuse.

Sur le parc de stationnement les travaux ont été aussitôt engagés pour réaménager le parc de stationnement dans la continuité du projet et les arbres sont arrivés dès la Sainte Catherine pour être plantés.

L’intégration paysagère étant un élément important pour la réussite de ces aménagements au pied du château, près de 26 tilleuls seront plantés pour compléter l’alignement au pied du mur de clôture, des Merisiers à fleur sont plantés en périphérie du parc de stationnement et l’ombrage des véhicules sera assuré par des charmes sur tige.

La réfection des sols de la cour du château est une opération qui démarre réellement avec l’automne.

Maintenant que les journées du patrimoine ont permis la découverte des travaux extérieurs, le chantier a repris pour la finalisation au printemps prochain.

Avant que les pavés soient posés, il faut décaper superficiellement tous les sols qui ont servis d’aire de chantier pour la restauration du château, enlever la couche de calcaire superficielle. C’est aussi démonter tous les pavés disloqués et procéder à leur remise en place. Un travail de longue haleine, qui nécessité préalablement l’évacuation de quelques centaines de m3 de gravats, calcaire, terre, sable…

Derniers jours avant la finalisation des sols pavés des galeries du château selon les plans d’origine.

Le programme de restauration des galeries à arcades du château ne sera réalisé qu’après la restauration des intérieurs du château. Toutefois des travaux conservatoires ont été réalisés préalablement pour sauvegarder les deux ailes qui caractérisent l’originalité de l’intervention de Jules Hardouin Mansart à Dampierre. L’état structurel des galeries était en péril. Pour éviter un effondrement annoncé la reprise en sous-oeuvre des piles a été décidée. Pour cela certains piliers ont été renforcés en sous sol par des injections de résine et des micropieux avec des reprises structurelles des fondations en liaison. Ferraillage, béton et mousse poliéréthane ont été des matériaux nécessaires dans l’application innovante de la reprise de ces galeries!

Une fois ces travaux réalisés, la remise en état passe par la réfection des sols pavés qui ont été démontés avant toute ces interventions. Terminée depuis le début de l’été la galerie Ouest présente son aspect définitif alors que dans les prochains jours ce sera l’aile orientale qui s’achèvera. Pour cela tailleurs de pierre, maçons et poseurs de pavés sont mobilisés. Les tailleurs de pierre et les maçons pour la repose des balustrades restaurées et complétées, les paveurs pour reposer les pavés existants selon le calepinage originel. En complément les grands vases en fonte ont été réinstallés à l’extrémité des ailes sur douves des deux galeries. Cette installation a accompagné la repose des vases autour du château. Avant restauration ces vases étaient rouillés et dégradés par le temps, aujourd’hui ils retrouvent leur aspect d’origine du 19ème siècle avec la peinture en faux marbre blanc légèrement veiné de gris. La pose de poternes vient compléter l’opération sur les galeries pour y suspendre prochainement des lanternes pour éclairer discrètement mais authentiquement les cours.

La baigneuse de Dampierre attendra patiemment sa restauration programmée

Une deuxième cour du château est achevée. La pose de la statue de Thésée terrassant le Minotaure dans la cour de l’Astrée finalise ce programme

Une seconde cour cour du château est achevée en cette fin du mois d’août, la cour de l’Astrée par la pose de la sculpture de Thésée terrassant le Minotaure. Comme pour les autres cours, celle-ci a bénéficié de tous les travaux préparatoires menés par tous les corps d’état mobilisés pour effectuer une restauration respectant le parti historique et la mettre aux normes. Les réseaux sous terrains ont été refaits et complétés pour les fluides contemporains, les maçons ont refait les pieds de murs des bâtiments et les emmarchements d’accès aux espaces bâtis. A la suite les paveurs ont oeuvré pour la repose des pavés périphériques avant que les paysagistes apportent les terres pour la végétalisation (semis des gazons) des carrés. Le célèbre escalier circulaire a été complètement refait et sauvé du péril dans lequel il était. il permettra dès l’accès à tous en mars prochain de circuler entre cette cour et les jardins sans danger. Le parti pris final retenu par l’Architecte en chef des monuments historiques est le ré engazonnement des carrés tels qu’ils avaient été conçus par Jules Hardouin-Mansart, selon les plans d’origine et dans le respect de la hiérarchie paysagère des cours. Les carrés ensablés ont été installés au XIX° siècle, la décision de réimplanter de la pelouse se veut respectueuse du parti historique mais aussi vertueuse dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. L’achèvement de cette cour s’est concrétisée par la repose de la statue de Jules Etienne Ramey : Thésée terrassant le Minotaure. Copie en bronze réalisée d’après l’oeuvre originale en marbre visible dans les jardins des Tuileries à Paris et installée à Dampierre au 19ème siècle. A découvrir dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine en empruntant un cheminement pavé reposé sans trous et de toute beauté.

Depuis le printemps le Domaine de Dampierre-en-Yvelines réalise des travaux pour l’accueil du public

Depuis le printemps le Domaine de Dampierre-en-Yvelines réalise des travaux pour l’accueil du public

Une greffe contemporaine vient augmenter la surface d’accueil du public au Domaine de Dampierre-en-Yvelines. Il s’agit de la création de la boutique.

Cet équipement proposera non seulement une surface de vente de produits en lien avec le Domaine de Dampierre-en-Yvelines, mais cet aménagement global permettra d’aménager des espaces utiles à l’accueil du public. Cet accueil doit être de qualité et répondre aux attentes du public dans le cadre de la politique du Domaine de Dampierre. Ainsi les surfaces d’accueil permettront de recevoir un point d’information pour proposer les activités du Domaine mais également pour vendre la destination vallée de Chevreuse ! Une banque d’accueil permettra l’installation de 4 caisses pour faciliter l’accès à tous les jours d’affluence. Un vestiaire/consigne pour les cyclistes et personnes chargées de sacs encombrants sera aménagé. Des toilettes seront également installées pour compléter le parc existant dans les jardins. Un projet projet global d’accueil du public soutenu par le Conseil Régional Ile de France et qui ouvrira ses portes dès mars 2024.

Lancement depuis quelques jours d’un nouveau chantier

Dans le cadre de la qualité de l’accueil attendu pour nos visiteurs il a été nécessaire de programmer la réalisation d’un parc de stationnement sur le site. Au regard de la circulation dans le village de Dampierre et le problème de stationnement, le Domaine de Dampierre, après avoir obtenu les autorisations de travaux vient de démarrer ce nouveau chantier. Au pied du nouveau bâtiment d’accueil Billetterie/Boutique en cours de réalisation, c’est près de 220 places de stationnement qui seront offertes à nos visiteurs. Complétés d’un parc de stationnement vélos et motos, ce parc de stationnement sera également équipé de bornes de recharge électrique des véhicules. Parfaitement intégré dans le site ce parc de stationnement sera végétalisé pour minimiser l’impact près du château. Ce ne sont pas moins de 100 arbres qui vont être plantés et 250ml de haies. Pour faciliter l’accès à ce parc de stationnement, le Conseil Départemental va créer au carrefour de la route de Versailles et de Chevreuse un mini giratoire, sécurisant les accès au parc de stationnement mais aussi sécurisant le carrefour au croisement de ces axes routiers. Une nouvelle grille d’entrée va remplacer d’ici mars 2024 le portail en tôle disgracieux et les murs d’enceinte seront repris de part et d’autre. Enfin la grille ancienne route de Chevreuse sera restaurée pour assurer la sortie des véhicules depuis ce nouveau parking. Un projet projet global d’accueil du public soutenu par le Conseil Régional Ile de France.

Une première cour du château, la cour des écuries, achevée !

Une des premières cour du château est achevée en cette fin du mois de mai, la cour des écuries. Comme pour les autres cours, celle-ci a bénéficié de tous les travaux préparatoires menés par tous les corps d’état mobilisés pour effectuer une restauration respectant le parti historique et la mettre aux normes. Les réseaux sous terrains ont été refaits et complétés pour les fluides contemporains, les maçons ont refaits les pieds de murs des bâtiments et les emmarchements d’accès aux espaces bâtis. A la suite les paveurs ont oeuvré pour la repose des pavés avant que les paysagistes apportent les terres pour la végétalisation (semis des gazons) des carrés. Le parti pris final retenu par l’Architecte en chef des monuments historiques est le ré engazonnement des carrés tels qu’ils avaient été conçus par Jules Harouin-Mansart, selon les plans d’origine et dans le respect de la hiérarchie paysagère des cours. Les carrés ensablés ont été installés au XIX° siècle, la décision de réimplanter de la pelouse se veut respectueuse du parti historique mais aussi vertueuse dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.

Les pavillons de garde ou Pavillons des Suisses se dévoilent au public !

Après plus de six mois de chantier, la restauration des pavillons de garde s’achève avec le démontage des échafaudages. L’oeuvre des compagnons se montrent à tous après cette opération qui aura duré tout l’automne et hiver dernier. Après que les couvertures en ardoises aient été déposées, les travaux ont été menés pour restaurer la charpente, les maçonneries, les enduits, le remplacement des briques abîmées par le temps et la réfection de la couverture. C’est le travail des compagnons aux savoir-faire exceptionnels qui a été mobilisé sur ces deux pavillons à l’image des travaux menés sur le château. Pendant ce temps la grille d’honneur est en restauration et reprendra sa place une fois les travaux des cours achevés.

Dans quelques jours ces deux pavillons débarrassés de leur chemise d’échafaudage se montreront pour le plus grand plaisir de tous.

Cachés derrière les palissades et pourtant au bord de la Grand Rue les tailleurs de pierre et maçons s’activent !

Un chantier les pieds au sec !

Alors qu’une palissade obstrue la vue momentanément sur le château au bord de la rue, derrière les planches les maçons et tailleurs de pierre s’activent pour restaurer les murs bahut des fossés secs. Disloqué ce mur présentait des pathologies importantes pour que les compagnons prennent en charge les travaux nécessaires à sa pérennité. Pierres cassées ou disloquées ou pan de mur en cours d’effondrement menaçaient la sécurité des passants et la stabilité de l’ouvrage du XVIII° siècle.

Comme la grille d’honneur, le fossé sec ou saut de loup a été installé au milieu du XVIII° siècle en accompagnement de la construction du pédiluve qui leur fait face et la recomposition du grand vertugadin. Selon les archives le projet de Jules Hardouin Mansart était tout autre, puisque un mur plein de part et d’autre des pavillons des Suisses empêchait de voir le château depuis la route de Chevreuse à Rambouillet et une porte cochère en bois était l’unique accès avant la pose de la grille d’honneur. L’architecte l’Assurance a reçu commande pour ces modifications qui ont ainsi permis de magnifier le château depuis la route et d’augmenter la perspective classique voulue par l’architecte royal Mansart depuis les salons du château jusqu’au faîte du coteau en face.

Pendant les travaux sous la bâche les pavillons de garde sont restaurés et dans quelques jours se montreront au public après le déchafaudage. Dans la cour du château les travaux continuent pour la réfection des réseaux et la repose des pavés.

Depuis la semaine dernière une belle découverte archéologique pour l’histoire du château de Dampierre !

C’est en déposant les pavés de la cour d’honneur du château qu’une découverte archéologique s’est révélée !

Petit à petit Dampierre livre ses secrets avec le travail de restauration du site sous surveillance archéologique.

La découverte archéologique porte sur les pavés de la cour intérieure du château Renaissance. Ce château du Cardinal de Lorraine nous est connu seulement par une représentation graphique de Jacques Androuet du Cerceau. Architecte du Roi, il est en charge de relever Les Plus Excellents Bâtiments de France. Son recueil permet de mieux connaître Dampierre au XVI° siècle.

Et il se dévoile encore plus aujourd’hui. Cette cour intérieure était entourée de bâtiments. Ces bâtiments de la façade nord ont été détruits par Jules Hardouin-Mansart. Le grand Architecte de Louis XIV avait été missionné par Colbert pour construire le château de Dampierre au XVII° siècle.

Apparaissent ainsi non seulement le pavage de la cour, lacunaire, mais également les fondations du bâtiment détruit. Ce bâtiment jouxtait la tour d’entrée, dont le seul accès était un pont levis. Dans les douves, le massif de maçonnerie supportant le tablier de ce pont a également été mis à jour avec le curage de la vase.

Les archéologues sur site dégagent ces vestiges pour mieux renseigner et comprendre l’évolution de Dampierre.

Les travaux continuent dans les cours du château de Dampierre dans les Yvelines

Quelques kilomètres de fourreaux et de filets avertisseurs sont posés depuis l’automne dernier dans tous les espaces concernés par les travaux de mises aux normes.

Véritable araignée ces travaux passent par toutes les cours et allées autour du château pour mettre aux normes l’électricité, l’assainissement et l’adduction d’eau potable. Dans un soucis de gestion raisonnée toutes ces installations permettent d’apporter aux bâtiments tous les réseaux utiles pour leur conservation et leur usage.

Tout sera remis en état pour la prochaine ouverture de la saison 2023 le 25 mars ! Découvrez notre programmation

C’est en ce dernier jour de janvier que les paveurs commencent leurs rudes tâches !

30kg par unité, voilà le poids approximatif de chaque pavé ! Posés manuellement sur un lit de sable ils nécessitent un savoir faire exemplaire de la part des compagnons paveurs. Les pavés enlevés au début des travaux ont été stockés avec soin. Sans retrouver leur place originale, au moins chaque pierre est posé dans la cour qui lui était originellement destinée. Ce travail peut être exécuté maintenant que les réseaux ont été terminés. Les sols ont été remblayés et compactés. Cela évitera tout risque d’affaissement ou dislocation sous le passage de nos véhicules hippomobiles. Dès la première matinée le résultat est à la hauteur des attentes !

30kg par unité, voilà le poids approximatif de chaque pavé ! Posés manuellement sur un lit de sable ils nécessitent un savoir faire exemplaire de la part des compagnons paveurs. Les pavés enlevés au début des travaux ont été stockés avec soin. Sans retrouver leur place originale, au moins chaque pierre est posé dans la cour qui lui était originellement destinée. Ce travail peut être exécuté maintenant que les réseaux ont été terminés. Les sols ont été remblayés et compactés. Cela évitera tout risque d’affaissement ou dislocation sous le passage de nos véhicules hippomobiles. Dès la première matinée le résultat est à la hauteur des attentes !

La surface plane et confortable sous les pieds est retrouvée. A terme la finition prévue par leur pose fera oublier la dégradation des siècles passés. Nous avons hâte que vous découvriez cette réalisation à partir du 15 mars.

Aussitôt la fermeture du Domaine au public les engins ont pris possession des lieux pour démarrer les tranchées dans la cour des remises, des écuries et à l’arrière des écuries près du kiosque.

Quelques kilomètres de réseaux vont être installés. Auparavant, l’année 2022 a été consacrée au repérage des carneaux enterrés, à la découverte des regards et à la validation de leur positionnement. Tout cela confronté à un plan dont une copie numérique est le seul élément en notre possession, représentant le réseau hydraulique à la fin du XVIII° siècle. Plusieurs siècles de travaux ont accumulé une grande quantité de tuyaux, carneaux, … rendant les travaux actuels très délicats, au XIX° siècle les tuyauteries en fonte sont nombreuses ! Tout cela dans un contexte géologique difficile : la présence importante de l’eau découverte à chaque godet ralenti considérablement l’avancée des entreprises.

Après toutes ces fouilles et travaux, les pavés seront reposés pour l’ouverture du 25 mars 2023

Dans la cour de l’aile d’Astrée les travaux de VRD dûment autorisés ont été lancés en début de ce mois. Il s’agit principalement de mettre aux normes les réseaux électriques, assainissement, eau potable,… et de requalifier la cour dont les pavés étaient disloqués avec des sables des carrés d’agrément devenus argileux. La première intervention a été de déposer les revers pavé de cette cour. Belle surprise, sous ses pavés, dans le lit de pose sablé, des vestiges apparaissent, comme les fondations d’un ancien commun du château du XVI° ???? Tous ces travaux sont réalisés sous surveillance archéologiques. Le rapport final des fouilles nous apportera peut-être des réponses à toutes nos questions posées à chaque découverte de structure dans les sous sols … .

Comme pour la restauration du corps central du château, les pavillons d’entrée, même s’ils sont plus modestes, bénéficient des mêmes diagnostics et précautions à leur restauration. Malgré les études préalables réalisées par la maîtrise d’oeuvre, permettant de définir le projet de restauration et l’évaluation des coûts, l’approche physique, sur échafaudages et après découvertures n’empêchent quelquefois de mauvaises surprises ! Tel ne fut pas le cas pour le logis central. Pour les pavillons, les diagnostics préalables ont été confirmés dans cette phase cruciale de découverte du squelette architectural. Vient ensuite le temps des validations des échantillons des matériaux et des façons de pose, proposées par les entreprises qualifiées à l’architecte en chef des monuments historiques avant de lancer les travaux de restauration.

A peine le déchafaudage sur le corps central du château a été démonté qu’une nouvelle structure apparaît !

Dans le cadre du programme de sauvegarde du patrimoine engagé par M. Mulliez, les travaux commencent pour une seconde étape sur les pavillons d’entrée, les pavillons « des Suisses » selon la terminologie ancienne. Le programme de cette restauration d’une durée de 8 mois concerne comme pour le château la restauration du clos et du couvert (couverture, charpente, menuiseries et maçonnerie) mais également la restauration des maçonneries des fossés secs latéraux, formant clôture.

Le saviez-vous : à l’origine Jules Hardouin-Mansart avait installé entre les pavillons une porte cochère avec portail en bois et murs de clôture le long de la rue. C’est dans un esprit d’ouverture sur le paysage, selon le goût du jour et la volonté de montrer la puissance du château qu’au milieu du XVIII° siècle la grille d’honneur a été installée, réalisée par Louis-Adam Loriot, architecte qui réalisa de nombreux projets pour Louis XV. En accompagnement, les murs de clôtures sont remplacés par des fossés secs et la demi lune a été créée avec le modelé en vertugadin du terrain que l’on connaît tous aujourd’hui et à son pied la construction du pédiluve!

Les sondages archéologiques nécessaires à la connaissance du site et à l’élaboration de l’étude de restauration des jardins ont débuté depuis fin mai sous contrôle du Service régional de l’Archéologie Ile de France.

Menés sous la direction d’une archéologue spécialisée dans les jardins, le sous-sol parle ! Les vestiges des anciens bassins, des allées et parterres sont retrouvés non seulement pour les jardins attribués à Le Notre mais également plus profond les vestiges du jardin du Cardinal de Lorraine. Agrémentés par son petit neveu Claude de Lorraine, ils étaient reconnus comme « Les plus beaux jardins d’Europe » par Anne d’Autriche !

Après cette première phase de sondages, les terrains seront remis en état dès le départ des archéologues mi-juin ! A l’automne les sondages concerneront le parterre de la Belle Hélène, entre le bassin et le vertugadin.

Selon l’arrêté portant autorisation de fouille archéologique préventive, le service régional de l’archéologie de la Drac Ile de France a autorisé l’opérateur EVEHA pour les fouilles archéologiques d’accompagnement du chantier. Cette semaine l’équipe est arrivée et les opérations ont commencé? se concentrant dans un premier temps sur les pieds des piliers des galeries du château où des renforcements structurels sont programmés. Les premiers coups de truelles apportent des éléments indispensables à la connaissance historique du Domaine de Dampierre. Déjà le sous-sol parle avec l’apparition des vestiges de la poterne d’entrée du château du XVI° siècle située à cet emplacement et confirmant le dessin de Jacques Androuet du Cerceau dans sa représentation de Dampierre dans Les plus excellents bastiments de France !

La repise des baies du rez sur douves a bien avancée, après la reprise structurelle en béton les maçons attaquent la réfection des jambages et arc en anse de panier en briques. Un savoir faire est indispensable pour ce travail. Posées sur un cintre découpé à la forme voulue et respectueuse des arches existantes, les briques posées doivent être harmonieuses tout en apportant également un rôle structurel pour la reprise des charges des maçonneries qui l’entourent. Couleur des briques, épaisseurs des joints et rythmes sont autant d’éléments qui contribueront à la beauté de l’oeuvre une fois le chantier terminé.

Le travail en cours est principalement consacré à la finition de la couverture. Toutefois les équipes de menuisiers s’affèrent pour réinstaller toutes les huisseries restaurées dans les encadrements de fenêtres. La majorité des menuiseries ont été restaurées avec conservation au maximum des bois anciens, restauration des rejingots, nettoyage des serrureries et mise en jeu générale. Toutefois les menuiseries les plus abîmées ont été remplacées par des neuves, à l’identique. La repose de ces menuiseries est également le plus gros du travail en cours. Ce n’est pas moins de 230 portes et fenêtres qui sont concernées pour 392m² de verre soit 4366 carreaux pour le vitrage !

La façade Est du château reprend le dispositif architectural ancien du château du XVI° siècle et a conservé une « dent creuse » dans sa façade. Exploitée par Jules Hardouin-Mansart pour transformer cet espace en terrasse intérieur avec à l’origine un bassin avec son jet d’eau visible immédiatement sous les fenêtres des appartements de la Duchesse de Chevreuse! Aujourd’hui les désordres occasionnés par cet ancienne installation hydraulique et la vétusté des murs de soutènement anciens dégagés au rez des douves par de nombreuses fenêtres ont fragilisés structurellement le mur de façade. Des ancrages en fer forgé existait pour reprendre cette façade et éviter son déversement. Dans le cadre des travaux, les ancrages sont conservés mais pour renforcer l’ensemble des poutres bétons ont été coulées dans l’épaisseur des murs pour contenir tout risque d’effondrement. La réalisation est en cours d’achèvement et sera protégée et habillée de pierres de tailles et de briques dans le respect de la ligne esthétique de l’ensemble des façades.

Les travaux de couverture avancent à grands pas et les compagnons attaquent la couverture des deux tourelles. Ces tourelles, vestiges du château ancien, sont couvertes de deux dômes où tout l’art des couvreurs va trouver son sens. Sur la charpente, de fines planches de peupliers fraîchement abattus sont posées pour épouser la forme du dôme. Pour assurer une bonne étanchéité, pas moins de trois épaisseurs de planches doivent être clouées. Ces planches doivent être croisées pour qu’il n’y ait aucun risque de travail des bois au séchage qui provoquerait des vides. Ensuite, cette pose terminée, les ardoises pourront être posées, après taille aux dimensions voulues et selon les motifs laissés par les prédécesseurs !

Les Journées européennes du Patrimoine, édition 2021, ont été l’occasion pour tous de découvrir les savoir-faire et le travail de nos compagnons. Contribuant à la restauration d’un chantier hors normes, les entreprises spécialisées dans la restauration des monuments historiques, trouvent à Dampierre un terrain d’application de leur savoir-faire au regard de la complexité de l’ouvrage. Placés sous la maîtrise d’œuvre de M. Bottineau, architecte en chef des monuments historiques plus de 50 compagnons agissent quotidiennement sur l’opération clos et couvert en cours. Maçons, tailleurs de pierre, génie civile, charpentiers, couvreurs, menuisiers et ferronniers d’art en sont les principaux corps d’état. De belles rencontres lors de ce week end où le patrimoine pour tous a pu être partagé!

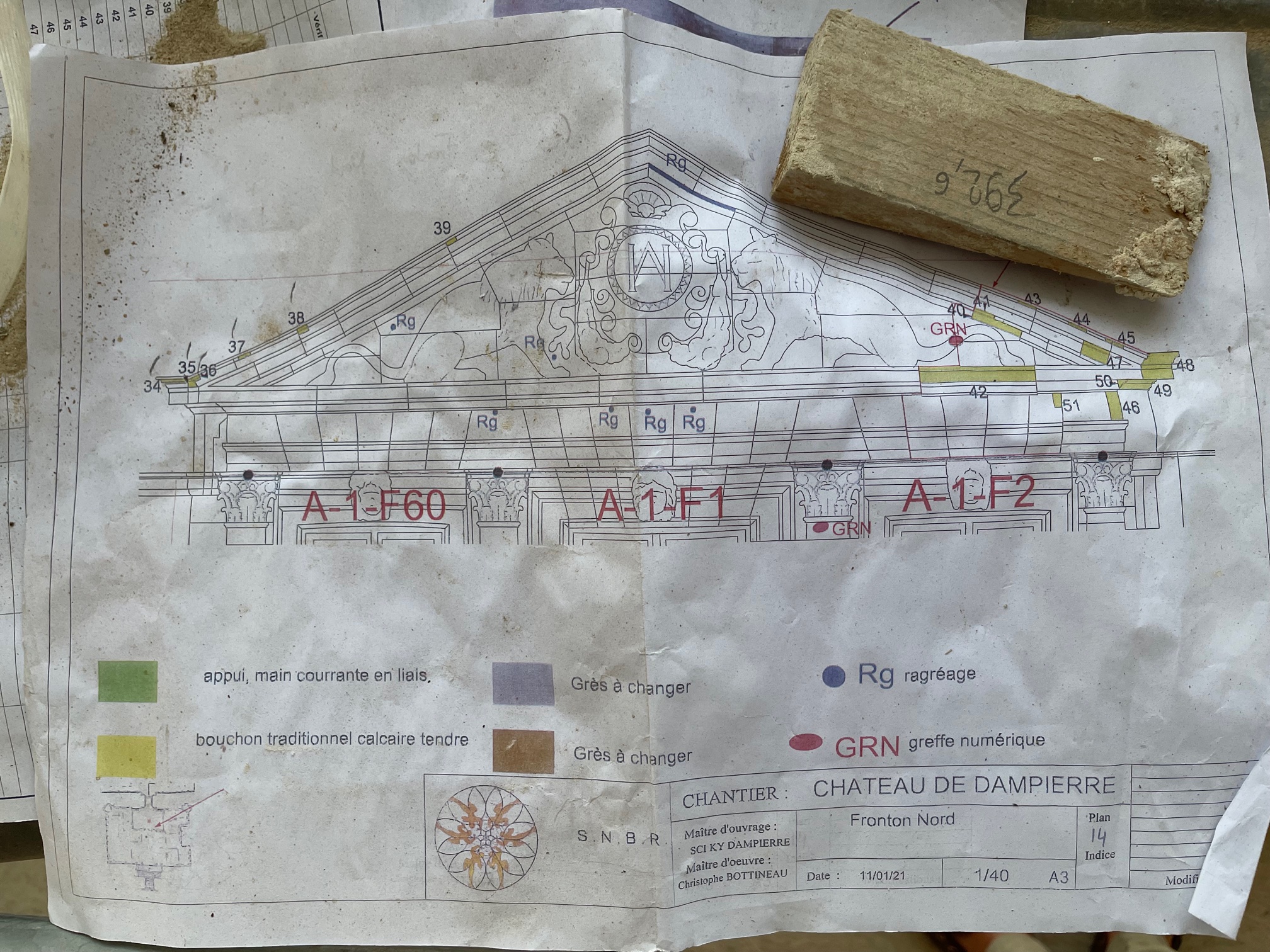

Le travail des tailleurs de pierre consiste non seulement en la taille des pierres à poser mais également à restaurer in-situ des pierres abîmées dans un contexte parfois difficile. A Dampierre, la restauration des frontons fait partie de ces opérations délicates où les savoirs faire les plus affirmés s’expriment par le remplacement très ponctuel des pierres sans abîmer les autres éléments en bon état. Il s’agit de faire des greffes de pierre pour remplacer uniquement les éléments abîmés par le temps. La pierre est découpée pour être ensuite remplacée « en tiroir » par le nouvel élément. Le morceau tout juste équarri est ensuite travaillé sur place pour retrouver les moulures ou éléments de sculpture en raccord avec son environnement. Des ragréages permettent de combler les lacunes sans systématiquement remplacer la pierre complète.

Les chantiers de restauration réservent quelquefois des surprises, qu’elles soient bonnes ou mauvaises!

Dans le cas présent la restauration de la charpente dans la partie centrale de l’édifice ne peut être menée sans que le décor de la galerie du château soit protégé et consolidé. En effet ce décor a été apposé sur le plâtre et lattis directement fixé sur les bois de charpente au XIXème siècle. Cette charpente doit être restauré après près de 200 années d’existence. Cette intervention devient délicate avec ce décor apposé dessous. Un étaiement a donc été mis en place pour soutenir l’œuvre et des restaurateurs de peinture sont en cours d’expertise pour pré-consolider les fresques et décors fragiles des plafonds de la grande galerie. Un travail minutieux méritant une grande maîtrise de technicité dans les règles de l’art pour que cette application ne soit pas irréversible et réponde à l’objectif de sauvegarde des œuvres d’Hyppolite Flandrin.

A l’opposé du bâtiment, sur l’Aile Occidentale, les charpentiers reprennent plus lourdement la charpente. Les bois largement abîmés par des incendies successifs sont fragilisés et l’intervention est plus délicate. La conservation des bois anciens est privilégiée mais les sinistres passés ne laissent que peu de choix pour remplacer les bois. Les bois des fermes après avoir été démontés sont remplacés, consolidés ou retaillés pour retrouver aujourd’hui leur place. Lent travail où le savoir faire des charpentiers doit être mis en oeuvre pour cette opération délicate dans l’embarras des étaiements. Les assemblages des bois doivent être identiques la précision est de rigueur! Bravo à nos compagnons !

Maintenant que la charpente est largement restaurée, les couvreurs après avoir cloués le voligeage ont attaqué la couverture en ardoise. La pose aux clous de cuivre des ardoises se fait dans les règles de l’art. Panachage des largeurs d’ardoises, découpe à la demande, autant de coup de marteau pour tailler, découper et clouer les ardoises pour réaliser la couverture. Au préalable les plombiers couvreurs ont façonné les chéneaux et autres éléments d’étanchéité indispensable à la sauvegarde longue du château !

Les charpentiers sont arrivés !

Après avoir repéré l’état sanitaire de tous les bois de charpente, relevé pièce à pièce, le squelette de bois a été enregistré sur le logiciel qui permet de dresser le constat de vétusté des bois, de calculer les volumes de bois nécessaires, ce qui permet aux compagnons de suivre ensuite l’avancement de la fabrication des entraits, chevrons, pannes…, selon ce plan établi par les compagnons et validé par l’architecte en chef des monuments historiques. Les compagnons charpentiers évoluent avec les nouvelles technologies. Même si le trait est toujours maîtrisé, l’outil informatique permet d’optimiser certaines tâches pour mieux comprendre l’état sanitaire et les restaurations à effectuer sur chaque pièce de bois.

Au pied du château, dans les douves asséchées, un chantier est mené pendant que la charpente et les maçonneries de la bâtisse se refont une beauté. Il s’agit de la restauration des murs des douves avec leur confortement sur le périmètre du château. La vase extraite, les compagnons ont pu installer les échafaudages pour travailler hors la boue, en sécurité, et réaliser le renforcement des murs soutenant la plateforme castrale comme les parterres.

C’est ainsi que toutes les pierres de bordure ont été retirées, les maçonneries de moellons seront reprises soit en confortement, soit en démolition pour les parties les plus fragilisées. Les joints sont dégradés, les injections de mortier pourront être réalisées avant un rejointoiement général. Une fois terminée, cette opération verra le retour des pierres de couronnement nettoyées par brossage.

Les restaurateurs de pierre, comme les maçons et tailleurs de pierre, sont entrés en action ! L’encrassement des pierres par la pollution, le développement des lichens et mousses sur les pierres du château posé au fond de cette vallée humide, nécessitent un nettoyage avant un traitement de la pierre. Le microsablage préconisé est appliqué avec toutes les précautions pour que l’épiderme ne soit pas atteint mais que l’efficacité de ce nettoyage soit assurée. Un haut niveau de technicité est demandé au technicien en charge de cette opération pour ne pas détruire la pierre. Le savoir-faire et l’expérience des compagnons sont toujours exigés ! En parallèle et en accompagnement, les joints en plâtre sont nettoyés pour à l’issue être reconstitués à la chaux.

Les restaurateurs de pierre, comme les maçons et tailleurs de pierre, sont entrés en action ! L’encrassement des pierres par la pollution, le développement des lichens et mousses sur les pierres du château posé au fond de cette vallée humide, nécessitent un nettoyage avant un traitement de la pierre. Le microsablage préconisé est appliqué avec toutes les précautions pour que l’épiderme ne soit pas atteint mais que l’efficacité de ce nettoyage soit assurée. Un haut niveau de technicité est demandé au technicien en charge de cette opération pour ne pas détruire la pierre. Le savoir-faire et l’expérience des compagnons sont toujours exigés ! En parallèle et en accompagnement, les joints en plâtre sont nettoyés pour à l’issue être reconstitués à la chaux.

Avant que la charpente soit restaurée, des opérations complémentaires sont nécessaires, notamment le nettoyage de l’accumulation des gravois entre les bois, accumulation de quelques siècles !

Poussières, vieilles ardoises, carcasses de pigeons, sont soigneusement retirées pour que les charpentiers puissent travailler dans des conditions d’hygiène optimales et puissent relever les pièces de bois à changer dans le cadre de la restauration.

Les plombs déposés permettent de faire le point sur les bois des lucarnes. Les plus anciennes, d’origine, conservent des dispositions en bois mouluré sur lesquelles les plombs ont été façonnés et posés. Pour les lucarnes posées depuis le XVIIe, il s’agit d’un tout autre dispositif ! L’habillage en plomb reprend les moulures et volutes du XVIIe mais celles-ci ont été posées préformées, retenues par des fixations métalliques. Pendant ce temps, les charpentiers sont à pied d’œuvre pour évaluer les désordres sur les bois. À découvrir prochainement !

La dépose des ardoises de la couverture du logis est aujourd’hui achevée. Le squelette de bois apparaît. Les plombs de l’épi de faîtage ont été soigneusement déposés. Les dômes des tourelles dévoilent leur dessous, avec le voligeage jointif, généralement en peuplier posé en vert, qui permet d’aborder les courbes de ces structures architecturales. À ce stade, les premières observations permettent d’identifier de possibles restaurations. Ici, la nuance de teinte des bois plus claire confirme ces reprises en intervention dans le passé. D’autres belles découvertes ont été réalisées, à découvrir prochainement !

Après près de deux semaines de travaux, les couvreurs ont enlevé l’ensemble périphérique des ardoises. Reste la couverture intérieure, puisque les versants non visibles comptent autant de surfaces d’ardoises avec les chiens assis pour éclairer les pièces sous combles et la verrière du grand salon. Déjà un premier constat montre une couverture usagée reposant sur des bois (chevrons et membrons en sapin) largement remplacés au XIXe siècle. La charpente apparaît à travers les lattis et laisse voir de nombreuses pièces de bois en chêne abîmées par des incendies !

Maintenant que toutes les installations de chantier ont été posées (bungalow, sanitaires, salle de repas, salle de réunion…) pour satisfaire aux obligations de ce chantier monumental, les entreprises commencent à intervenir sur le chantier. Premier de la liste, le couvreur. Dès ce lundi matin, la découverture commence a être opérée pour enlever les ardoises qui n’assurent plus l’étanchéité de la couverture. Cette intervention permettra ainsi de constater l’état des charpentes du comble, et peut-être que les différentes interventions au cours du temps permettront d’en apprendre plus sur les différentes phases de construction et de restauration du château.

Les filets de protection sont aujourd’hui achevés d’être installés sur les échafaudages du château. Les dessins représentés sont ceux des façades du château de XVIIe siècle reproduits et mis à l’échelle du bâtiment. Retrouvés dans les greniers de la ferme, ces dessins de la fin du XVIIe siècle sont le témoignage exceptionnel de ce qu’était le château de Jules Hardouin-Mansart. Depuis, Félix Duban a modifié l’œuvre originale en apportant sa touche artistique lors de la restauration du château au XIXe siècle. Les différences notoires marquent ces deux époques. Les enduits alors beige-gris par Jules Hardouin-Mansart ont été réalisés en ocre, les briques ont aussi été changées pour passer du rouge au orange. La restauration de Félix Duban a également concerné les décors de ces façades avec l’apport de frontons triangulaires en brique au-dessus des fenêtres, la sculpture du fronton central et la pose de colonnes engagées au centre de la façade. D’autres détails ont aussi été apportés et se découvrent tous les jours par l’architecte présent sur l’échafaudage pour finaliser son diagnostic avant travaux.

Dernière étape pour la pose de l’échafaudage, la pose du filet ! Indispensable à la sécurité des compagnons qui interviendront sur le chantier, la pose du filet sur ce chantier prend les couleurs du château du XVIIe siècle. Les quatre façades vont ainsi être habillées de filets sérigraphiés avec des dessins inédits retrouvés dans les greniers de la ferme. Ces dessins de la fin du XVIIe siècle, réalisés quelques années après la construction de l’œuvre par Jules Hardouin-Mansard, nous montrent le château tel qu’il était avant l’intervention de Félix Duban au XIXe siècle. Étalés sur 220 mètres linéaires et 25 mètres de haut, ces dessins ont été mis à l’échelle pour faire découvrir à tous cette splendeur graphique. Ainsi habillé, le château pourra être restauré à l’abri des intempéries. L’opération pour l’installation de ces filets s’achèvera d’ici quelques jours.

La couverture de protection achevée, voici une vue inédite prise sous cette structure. Encore quelques ajustements pour vérifier la stabilité de l’ouvrage qui devra résister à près de 36 mois, et les bâches sérigraphiées de protection pourront être posées dans les prochains jours !

Depuis quelques jours, la charpente métallique qui supportera la toiture de protection a été posée. Aussi longues que les ailes sur arcades, ces fermes ont pris place dans la largeur du bâtiment du corps de logis ! Chaque ferme pèse près de 1,8 tonne. Depuis hier, les tôles sont posées sur cette charpente et permettront ainsi aux compagnons de travailler par tous les temps sans que des dégradations affectent le bâtiment !

Après la réalisation des trois premières façades, l’échafaudage de la façade orientale est achevé ! La cage entoure maintenant le château dans sa résille d’acier. Une fois les dernières fixations vérifiées, les équipes s’attaquent à la pose du parapluie de protection, indispensable pour travailler sur la couverture et la charpente par tous les temps sans dégrader les maçonneries et les décors intérieurs du château.

Dampierre tient à la renommée de son château par son architecte Jules Hardouin-Mansart, mais également par ses jardins qui ont été considérés comme les plus beaux de France. Outre la composition paysagère, la présence de l’eau a marqué les esprits des visiteurs par les nombreux bassins et jets d’eau ! L’eau est partout présente sur le Domaine de Dampierre et les nombreuses sources alimentaient fontaines, bassins et les douves. Ces douves si inhabituelles autour d’un château de la fin du XVIIe siècle constituent une des originalités de Dampierre. Vestiges des anciennes constructions qui ont précédé le château actuel, les douves n’ont pas été curées depuis au moins le XIXe siècle. Pour continuer la pose des échafaudages, notamment pour la façade orientale du château, il est nécessaire d’asseoir la structure métallique sur le bon sol du fond des douves. Une opération de dévasement est donc nécessaire préalablement à cette installation. Après l’obtention de toutes les autorisations administratives, ce curage a débuté après avoir, par une opération délicate de sortie de la faune aquatique, déversée celle-ci dans les canaux du parterre de l’Île, sous le contrôle d’écologues dûment mandatés. Les boues partent dans un centre contrôlé pour être traitées contre d’éventuelles pollutions.

Le Domaine de Dampierre est une réserve de biodiversité aux portes de Paris, par sa position au cœur de la vallée de Chevreuse et son parc clos d’un mur de 14 kilomètres. Les nombreuses espèces y vivent en toute sérénité ! Les insectes, batraciens, oiseaux et animaux trouvent à Dampierre l’équilibre nécessaire à leur développement, dans un contexte régional difficile avec l’urbanisation galopante. Face à ce constat, tous les moyens ont été mis en œuvre pour protéger les hirondelles de fenêtre. Une colonie réputée occupait les fenêtres du château. Avant leur retour de migration, des filets ont été installés sur toutes les façades, et un nichoir spécialement construit à proximité permet de les accueillir sans les éloigner de leur site historique.

Alors que le chantier a démarré dès le mois de février, le confinement COVID-19 a brusquement stoppé les entreprises du montage des échafaudages aux trois quarts de la réalisation. Depuis le 14 avril, une reprise progressive du chantier avec l’application des mesures pour le respect de la santé des compagnons permet de continuer le montage de la structure. Dans l’organisation du chantier, la première étape de montage de l’échafaudage concerne le logis. Les ailes des communs seront également échafaudées après des prospections structurelles complémentaires.